KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간

박준수 2025-07-16 View. 91,166 https://www.kisti.re.kr/post/data-insight/6730첨부파일(4)

-

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.hwp

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.hwp 바로보기

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.hwp

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.hwp 바로보기

-

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.hwpx

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.hwpx

-

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.pdf

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.pdf 바로보기

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.pdf

2025-29 KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간.pdf 바로보기

-

2025-29 [첨부] 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 제48호 표지 이미지.png

2025-29 [첨부] 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 제48호 표지 이미지.png 바로보기

2025-29 [첨부] 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 제48호 표지 이미지.png

2025-29 [첨부] 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 제48호 표지 이미지.png 바로보기

KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’

데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간

- 논문 빅데이터로 국내 과학기술 연구 인력의 이동 경로 추적

- 연구자 이동 특성 반영 맞춤형 과학기술 인력정책 활용 기대

□ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)은 한국 소속 이력이 있는 연구자들의 국내외 이동 경로와 활동 유형을 데이터 기반으로 분석한 『데이터 인사이트(DATA INSIGHT)』 제48호를 발간했다고 밝혔다.

○ KISTI는 네덜란드 레이던 대학교 과학기술학연구소(CWTS)와의 공동 연구를 통해, 2005년부터 2021년까지의 Dimensions 논문 데이터를 바탕으로, 한국 소속 이력이 있는 연구자 177,031명과 이들이 작성한 논문 1,125,674건을 분석하였다.

□ 한국 소속 이력 연구자 중 약 절반은 연구 활동 연수가 4년 이하로 짧아, 장기 연구 활동을 유도할 수 있는 정책적 대응이 요구된다.

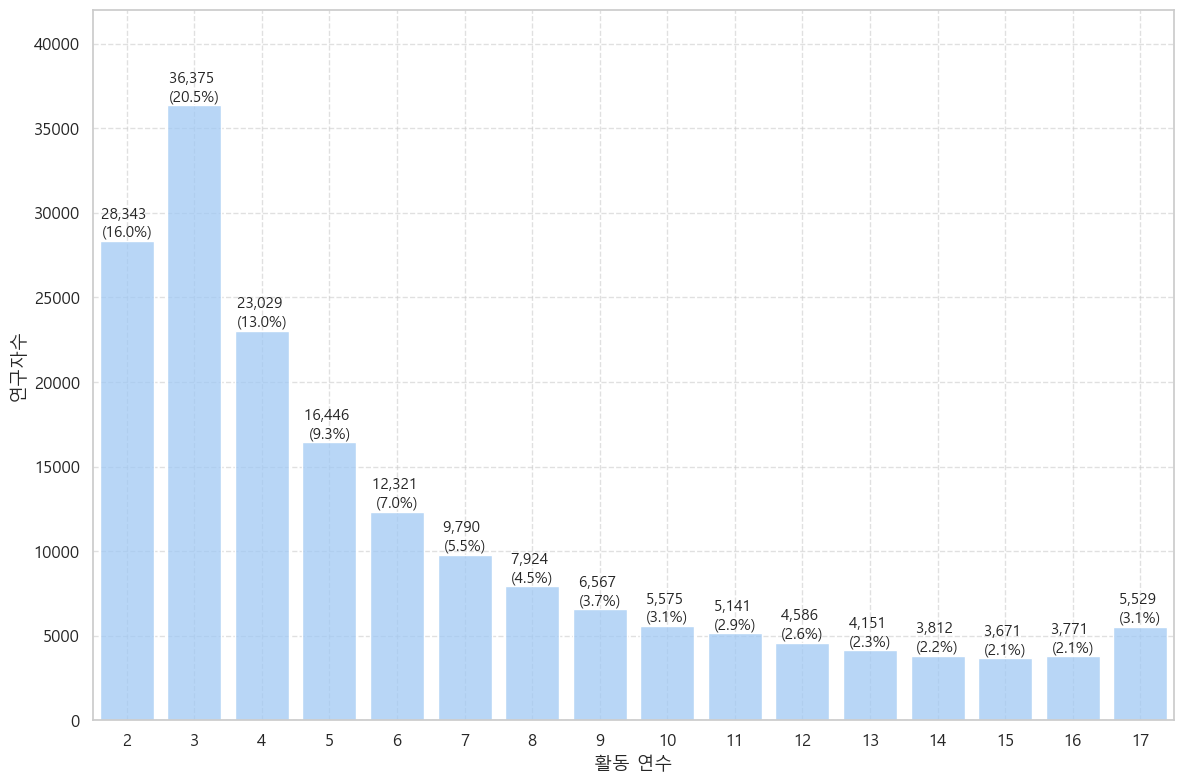

○ 전체 연구자 중 49.6%(87,747명)가 2~4년 내의 단기 활동자로 나타났으며, 이 중 3년간 활동한 연구자가 전체의 20.5%(36,375명)로 가장 높은 비중을 차지했다.[그림 1-1]

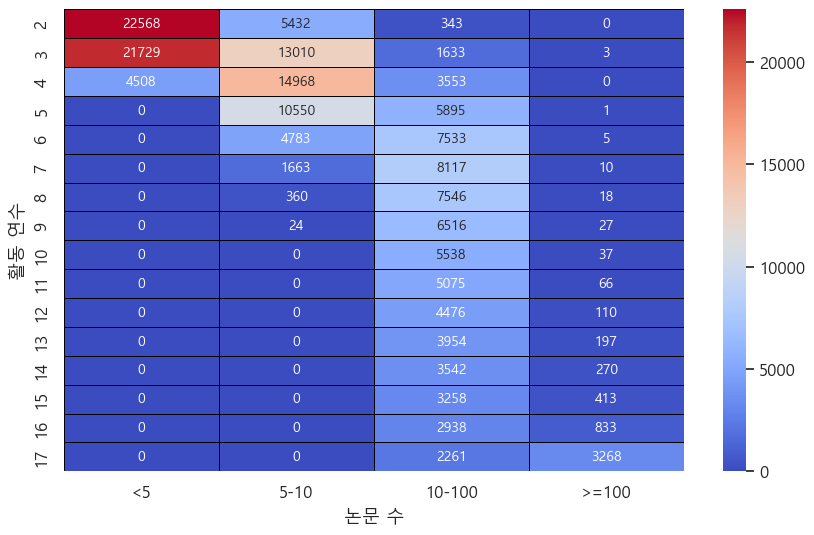

○ 반면, 연구 활동 연수가 10년을 초과하여 장기적으로 활동한 연구자는 17.3%(30,661명)에 불과하였으며,[그림 1-1] 활동 연수가 길수록 논문 생산성도 높아지는 경향도 함께 확인되었다.[그림 1-2]

[그림 1-1] 한국 소속 이력 연구자의 연구 활동 연수별 분포

[그림 1-2] 한국 소속 이력 연구자의 연구 활동 연수에 따른 논문 생산 패턴 히트맵

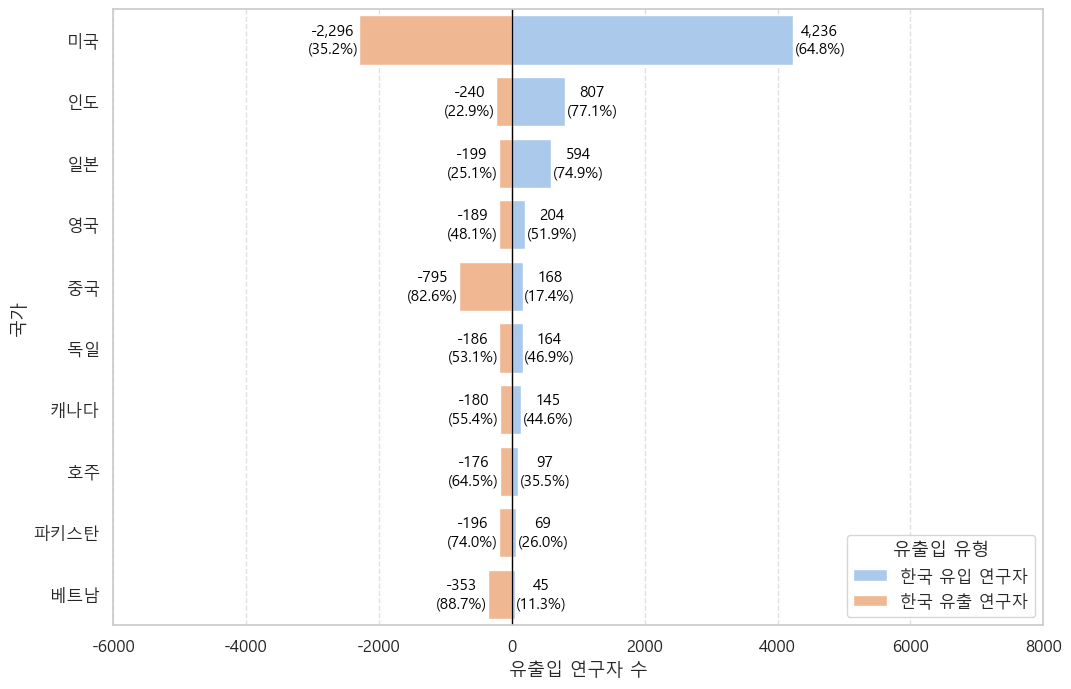

□ 한국 소속 이력 연구자의 글로벌 이동 흐름을 분석한 결과, 미국과의 연구 교류가 가장 활발한 것으로 나타났으며, 우리나라는 글로벌 인재 유치보다는 국내 인재 양성에 더 큰 비중을 두는 경향을 보였다.

○ 미국은 한국 연구자의 최대 유출국이자 동시에 최대 유입국으로, 유입 비중(64.8%)이 유출(35.2%)보다 높아 한국에 있어 핵심적인 연구 인력 유입처로 분석되었다.[그림 2]

○ 아시아 주요국과의 교류는 국가별로 상이한 양상을 보였으며, 한국은 인도(77.1%)와 일본(74.9%)으로부터의 인력 유입이 우세한 반면, 중국(82.6%), 베트남(88.7%), 파키스탄(74.0%)에 대해서는 인력 유출이 더 많아 비대칭적인 이동 구조가 형성된 것으로 나타났다.[그림 2]

* 유입(유출) 연구자는 최초(최종) 연구 활동 시점에는 해당 국가에 소속되지 않았으나, 최종(최초) 시점에는 해당 국가에 소속된 경우로 정의한다.

[그림 2] 한국 소속 이력 연구자의 국가별 한국 유출입 연구자 수 비교

○ 한국 소속 이력 연구자 중 65.5%는 최초 소속 기관이 한국이었으며, 해외 기관에서 한국 기관으로 유입된 연구자는 34.5%에 불과한 것으로 분석되었다.

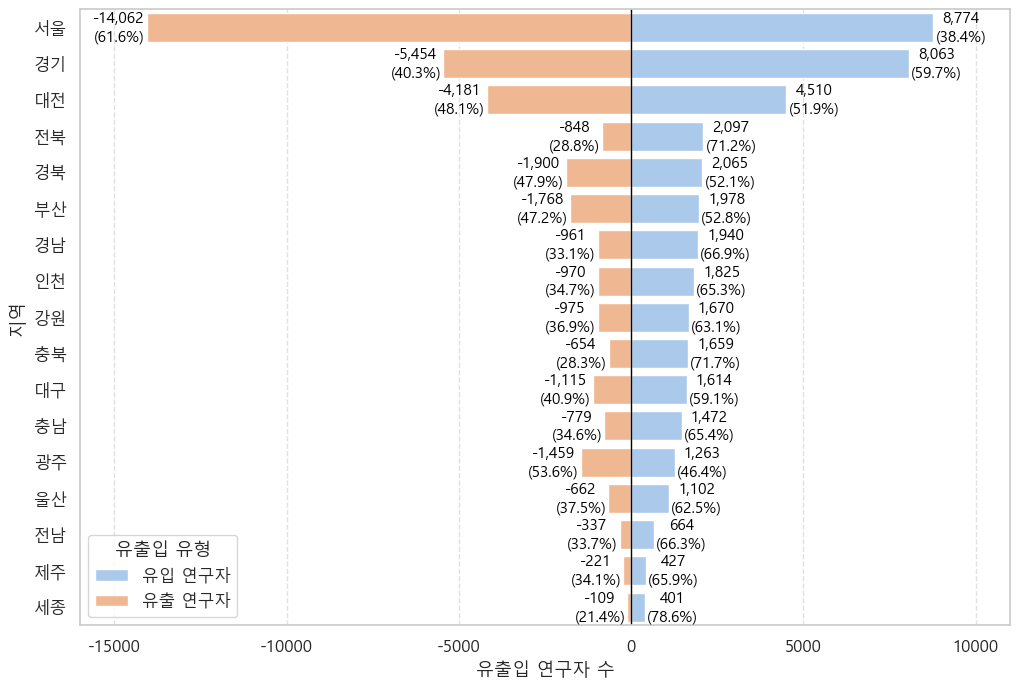

□ 한국 소속 이력 연구자의 지역 간 이동 분석에 따르면, 서울은 공급지로, 세종·충북 등은 수요지로 기능하며, 서울과 광주를 제외한 대부분의 광역자치단체는 외부 유입에 의존하는 구조가 뚜렷하게 나타난다.

○ 서울은 연구자 유출입 비중 중 유출 비율이 61.6%로 유입보다 높아 공급지 역할을 하는 반면, 세종(78.6%), 충북(71.7%), 전북(71.2%) 등은 유입 비율이 더 높아 연구자 수요지 역할을 하는 것으로 확인되었다.[그림 3-1]

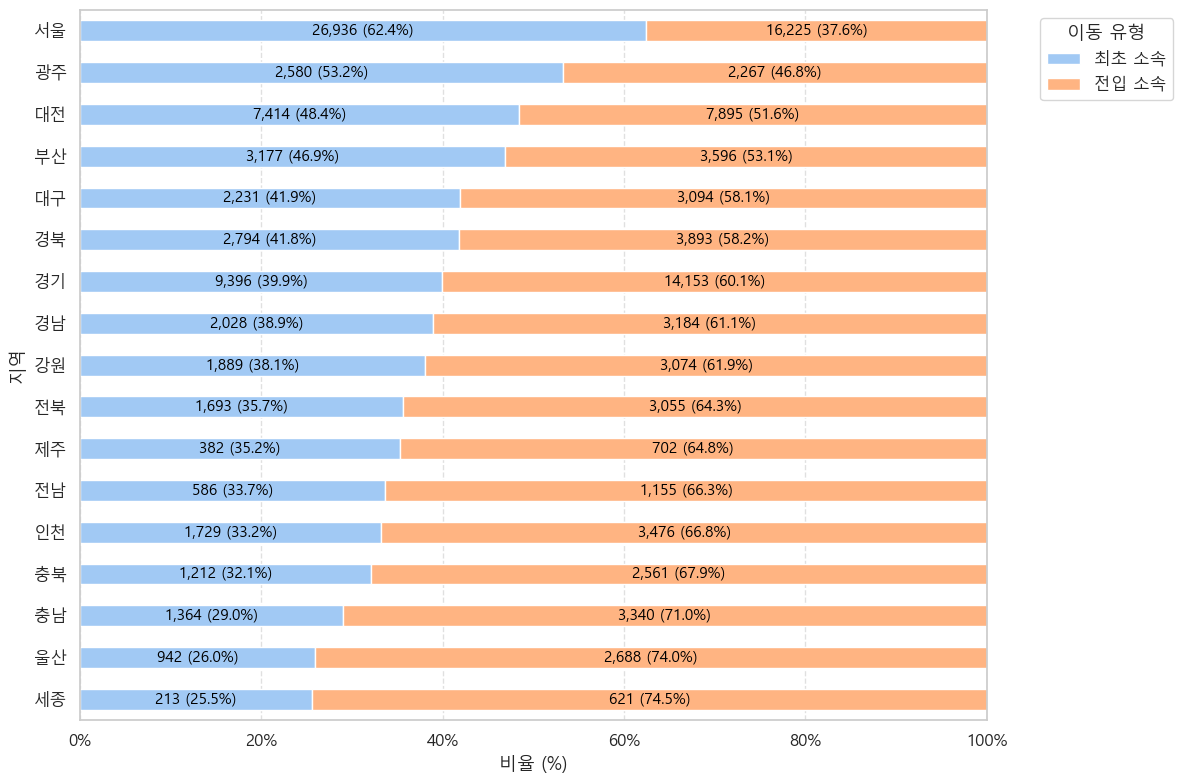

○ 서울(62.4%)과 광주(53.2%)를 제외한 세종(74.5%), 울산(74.0%), 충남(71.0%) 등 나머지 광역자치단체에서는 ‘전입 소속’ 비율이 ‘최초 소속’ 비율보다 높아, 자체 인력 양성보다는 외부 유입에 의존하는 구조임이 명확히 드러났다.[그림 3-2]

[그림 3-1] 한국 소속 이력 연구자의 지역별 유출입 연구자 수 비교

[그림 3-2] 한국 소속 이력 연구자의 지역별 ‘최초 소속’ 및 ‘전입 소속’ 비율

□ KISTI 글로벌R&D분석센터 과학계량분석연구팀 권태훈 책임연구원은 “이번 분석은 논문 빅데이터를 기반으로 한국 소속 이력 연구자의 이동성과 연구 경력을 종합적으로 조망한 대규모 실증 연구로, 국내외 인재 유치 및 유출 대응 전략 수립에 중요한 기초자료로 활용될 수 있다”며, “연구자의 이동 특성을 반영한 맞춤형 정책 설계와 지역 균형 발전을 위한 데이터 기반의 과학기술 인력정책 수립이 필요하다”고 강조했다.

☞ 데이터 인사이트 바로가기: https://www.kisti.re.kr/post/data-insight/6730

본 저작물은 “공공누리 제4유형(출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지)” 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.

- 담당부서대외협력실

- 담당자박준수

- 연락처042-869-0864

Delete Article!

Delete Article!