-

252025. 07

No. 874 View. 4449

KISTI 등 6개 출연(연), 실무형 AI 융합인재 양성 위한 업무협약 체결

KISTI 등 6개 출연(연), 실무형 AI 융합인재 양성 위한 업무협약 체결 - KISTI·KBSI·생명연·원자력연·지질자원연·표준연, 출연(연) 교육부서협의체 중심으로 협력 체계 구축 - AI 기반 융합교육과 인프라 공동 활용 통해 현장 맞춤형 인재 양성 나서 □ 한국과학기술정보연구원(이하 KISTI), 한국기초과학지원연구원(이하 KBSI), 한국생명공학연구원, 한국원자력연구원, 한국지질자원연구원, 한국표준과학연구원 등 과학기술 분야 6개 정부출연연구기관(이하 출연(연))은 7월 25일(금) KBSI 대덕본원 ‘누리와 나루’에서 연구개발 현장에 필요한 실무형 인공지능(AI) 융합인재 양성과 교육훈련 협력 강화를 위해 기관 간 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 6개 기관의 원장과 부원장을 포함해 총 22명*이 참석했으며, 기관 간 협력에 대한 높은 기대 속에 성황리에 마무리됐다. □ 이번 협약은 ▲각 기관이 보유한 시설 및 인프라 공동 활용 ▲각 기관의 연구개발 분야 인공지능 융합 교육과정 공동 개발 및 운영을 통한 실무형 현장인력 육성 ▲기관 간 협력을 통한 융합 연구개발 사업 발굴 및 수행 ▲각 기관의 전문인력 교류를 위한 상호협력 등을 주요 내용으로 한다. □ 협약 체결 기관들은 이번 협약에 따라 각 기관의 강점에 기반한 교육훈련 관련 부서로 구성된 출연(연) 교육부서협의체를 중심으로 긴밀한 연계 체계를 구축하고, 교육과 융합 연구개발 분야 전반에서 상호 공동협력을 본격화할 예정이다. □ KISTI 과학데이터교육센터장이자 이번에 출범하는 출연(연) 교육부서협의체의 회장인 김지영 책임연구원은 “이번 협약은 기관 간 보유 인프라와 전문적인 교육훈련 역량을 적극적으로 연결하는 계기가 될 것”이라며, “출연(연) 교육부서협의체의 구성·운영을 통해 실질적인 AI 융합 연구개발 교육의 개발 및 운영 등의 전문교육 모델을 창출하기 위해 협력 관계를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다. * 협약식 기관별 참석자 명단 - 한국과학기술정보연구원(4명): 이식 원장, 김지영 과학데이터교육센터장, 최영진 대외협력실장, 안부영 박사 - 한국기초과학지원연구원(4명): 양성광 원장, 김강훈 대외협력실장, 김연세 창의교육실장, 이선민 기술원 - 한국생명공학연구원(4명): 권석윤 원장, 김정석 대외협력본부장, 민세홍 교육혁신실장, 이선호 선임행정원 - 한국원자력연구원(3명): 임인철 부원장, 정익 원자력교육센터장, 김지현 선임연구기술원 - 한국지질자원연구원(3명): 이명종 부원장, 김정윤 지식확산인재교육실장, 장현정 책임행정원 - 한국표준과학연구원(4명): 이호성 원장, 김숙경 KRISS Academy 센터장, 황인용 홍보실장, 유지승 GMA팀장 왼쪽부터 KISTI 이식 원장, KBSI 양성광 원장, 생명연 권석윤 원장, 원자력연 임인철 부원장, 지질자원연 이명종 부원장, 표준연 이호성 원장 -

162025. 07

No. 873 View. 11409

KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간

KISTI, ‘한국 소속 이력 연구자의 이동성 분석’ 데이터 인사이트(DATA INSIGHT) 발간 - 논문 빅데이터로 국내 과학기술 연구 인력의 이동 경로 추적 - 연구자 이동 특성 반영 맞춤형 과학기술 인력정책 활용 기대 □ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)은 한국 소속 이력이 있는 연구자들의 국내외 이동 경로와 활동 유형을 데이터 기반으로 분석한 『데이터 인사이트(DATA INSIGHT)』 제48호를 발간했다고 밝혔다. ○ KISTI는 네덜란드 레이던 대학교 과학기술학연구소(CWTS)와의 공동 연구를 통해, 2005년부터 2021년까지의 Dimensions 논문 데이터를 바탕으로, 한국 소속 이력이 있는 연구자 177,031명과 이들이 작성한 논문 1,125,674건을 분석하였다. □ 한국 소속 이력 연구자 중 약 절반은 연구 활동 연수가 4년 이하로 짧아, 장기 연구 활동을 유도할 수 있는 정책적 대응이 요구된다. ○ 전체 연구자 중 49.6%(87,747명)가 2~4년 내의 단기 활동자로 나타났으며, 이 중 3년간 활동한 연구자가 전체의 20.5%(36,375명)로 가장 높은 비중을 차지했다.[그림 1-1] ○ 반면, 연구 활동 연수가 10년을 초과하여 장기적으로 활동한 연구자는 17.3%(30,661명)에 불과하였으며,[그림 1-1] 활동 연수가 길수록 논문 생산성도 높아지는 경향도 함께 확인되었다.[그림 1-2] [그림 1-1] 한국 소속 이력 연구자의 연구 활동 연수별 분포 [그림 1-2] 한국 소속 이력 연구자의 연구 활동 연수에 따른 논문 생산 패턴 히트맵 □ 한국 소속 이력 연구자의 글로벌 이동 흐름을 분석한 결과, 미국과의 연구 교류가 가장 활발한 것으로 나타났으며, 우리나라는 글로벌 인재 유치보다는 국내 인재 양성에 더 큰 비중을 두는 경향을 보였다. ○ 미국은 한국 연구자의 최대 유출국이자 동시에 최대 유입국으로, 유입 비중(64.8%)이 유출(35.2%)보다 높아 한국에 있어 핵심적인 연구 인력 유입처로 분석되었다.[그림 2] ○ 아시아 주요국과의 교류는 국가별로 상이한 양상을 보였으며, 한국은 인도(77.1%)와 일본(74.9%)으로부터의 인력 유입이 우세한 반면, 중국(82.6%), 베트남(88.7%), 파키스탄(74.0%)에 대해서는 인력 유출이 더 많아 비대칭적인 이동 구조가 형성된 것으로 나타났다.[그림 2] * 유입(유출) 연구자는 최초(최종) 연구 활동 시점에는 해당 국가에 소속되지 않았으나, 최종(최초) 시점에는 해당 국가에 소속된 경우로 정의한다. [그림 2] 한국 소속 이력 연구자의 국가별 한국 유출입 연구자 수 비교 ○ 한국 소속 이력 연구자 중 65.5%는 최초 소속 기관이 한국이었으며, 해외 기관에서 한국 기관으로 유입된 연구자는 34.5%에 불과한 것으로 분석되었다. □ 한국 소속 이력 연구자의 지역 간 이동 분석에 따르면, 서울은 공급지로, 세종·충북 등은 수요지로 기능하며, 서울과 광주를 제외한 대부분의 광역자치단체는 외부 유입에 의존하는 구조가 뚜렷하게 나타난다. ○ 서울은 연구자 유출입 비중 중 유출 비율이 61.6%로 유입보다 높아 공급지 역할을 하는 반면, 세종(78.6%), 충북(71.7%), 전북(71.2%) 등은 유입 비율이 더 높아 연구자 수요지 역할을 하는 것으로 확인되었다.[그림 3-1] ○ 서울(62.4%)과 광주(53.2%)를 제외한 세종(74.5%), 울산(74.0%), 충남(71.0%) 등 나머지 광역자치단체에서는 ‘전입 소속’ 비율이 ‘최초 소속’ 비율보다 높아, 자체 인력 양성보다는 외부 유입에 의존하는 구조임이 명확히 드러났다.[그림 3-2] [그림 3-1] 한국 소속 이력 연구자의 지역별 유출입 연구자 수 비교 [그림 3-2] 한국 소속 이력 연구자의 지역별 ‘최초 소속’ 및 ‘전입 소속’ 비율 □ KISTI 글로벌R&D분석센터 과학계량분석연구팀 권태훈 책임연구원은 “이번 분석은 논문 빅데이터를 기반으로 한국 소속 이력 연구자의 이동성과 연구 경력을 종합적으로 조망한 대규모 실증 연구로, 국내외 인재 유치 및 유출 대응 전략 수립에 중요한 기초자료로 활용될 수 있다”며, “연구자의 이동 특성을 반영한 맞춤형 정책 설계와 지역 균형 발전을 위한 데이터 기반의 과학기술 인력정책 수립이 필요하다”고 강조했다. ☞ 데이터 인사이트 바로가기: https://www.kisti.re.kr/post/data-insight/6730 -

152025. 07

No. 872 View. 11813

KISTI, ‘양자기술, 다음 세대로 나아가다.’ 과학기술 전문 정책지 S&T DATA 발간

KISTI, ‘양자기술, 다음 세대로 나아가다.’ 과학기술 전문 정책지 S&T DATA 발간 □ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)은 양자기술이 가져올 사회·경제·기술적인 변화와 이에 대한 대응 전략을 다루는 과학기술 전문 정책지 『S&T DATA』 제9호를 발간했다고 밝혔다. □ 양자역학 원리를 기반으로 한 양자기술은 기존 기술들이 가지고 있는 한계를 돌파할 차세대 과학기술로 주목받고 있다. 특히 정보처리와 통신, 센싱, 의료 등 현대 산업과 관련된 거의 모든 분야에서 기존과는 다른 차원의 혁신을 가져올 것으로 기대된다. □ 이번 호의 시작을 여는 Opinion 섹션에서는 김재완 고등과학원 교수가 세계 각국이 양자기술 패권을 두고 치열하게 경쟁하고 있는 상황에서 미래를 바라보며 나아가야 할 도전에 대해 제언한다. 매호 주제와 관련된 화제의 인물을 조명하는 Leaders 섹션에서는 윤지원 SDT㈜ 대표와의 인터뷰를 통해 양자 산업이라는 망망대해에서 무엇을 선택하고 집중해야 할지 들어본다. □ 이어지는 Special Issue 섹션에서는 사회, 경제, 기술의 미래를 바꾸고 있는 양자기술의 현재를 알아보기 위해 양자기술의 기본 원리, 초전도체 양자컴퓨터, 양자기술의 산업화 및 경제적 파급효과, 미래 준비를 위한 인력양성, 양자기술의 사회적·윤리적·법률적 파급효과와 대응 방안, 양자 보안기술의 전략적 가치와 대응 방향 등 다양한 주제를 양자 과학기술의 관점에서 살펴본다. □ 다양한 분야에서 양자기술의 파급력은 세계 각국이 기술 선점을 위해 각축을 벌이는 원인이 되고 있으며, 우리나라 역시 기술 경쟁력 확보를 위해 다양한 정책 추진이 필요하다. 이에 Deep Insight 섹션에서는 양자기술의 글로벌 경쟁력과 국제협력을 분석하고, 국내외 양자기술 생태계 관련 정책 및 전략 이슈를 살펴본다. □ Global Trends 섹션에서는 국내외 양자기술 관련 정책 동향을 정리해 전달하고, BIZ Inside 섹션에서는 글로벌 양자기술 기업을 중심으로 QPU, QaaS, SW 생태계 경쟁 전략과 사례를 분석한다. KISTI+ 섹션에서는 양자 데이터란 무엇인가에 대한 정의와 논의 시점에 대해 제시한다. □ KISTI 이식 원장은 “양자기술은 단순히 물리학에서 벗어나 컴퓨팅, 통신, 센서, 의료 등 다양한 분야에서 새로운 패러다임을 불러올 것”이라며, “S&T DATA는 앞으로도 국가전략기술을 중심으로 새로운 미래 시대를 촉진하는 핵심 주제를 계속 다뤄나가겠다”고 밝혔다. ☞ S&T DATA 바로가기: https://www.kisti.re.kr/post/stdata/6725 -

142025. 07

No. 871 View. 12739

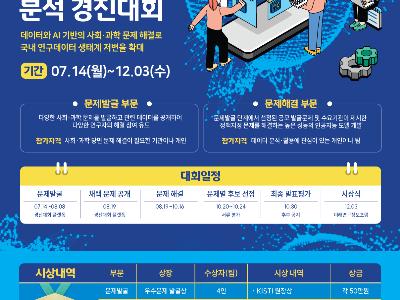

KISTI, 2025 DATA·AI 분석 경진대회 개최

KISTI, 2025 DATA·AI 분석 경진대회 개최 - 데이터·인공지능 기반의 사회·과학 문제 해결 - 국내 연구데이터 공유·활용 생태계 저변 확대 □ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)이 주관하고, 국가과학기술연구회, 국회도서관, 대전광역시, 해양경찰청, 대전중구청이 공동주최하는 ‘2025 DATA·AI 분석 경진대회’가 7월 14일(월)부터 10월 30일(목)까지 개최된다. □ 올해로 6회째를 맞이한 본 경진대회는 데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 다양한 사회·과학 문제를 해결하기 위해 매년 개최되고 있다. 총상금은 1,400만 원으로, 대상 수상자에게는 국회의장상과 함께 400만 원의 상금이 수여된다. 또한 우수 수상자에게는 학술대회 발표와 후속 공동연구 참여 기회가 제공될 예정이다. □ 대회는 총 2개 부문으로 나뉘어 순차적으로 진행된다. 먼저 ‘문제발굴 부문’에서는 개인이나 기관이 안고 있는 사회‧과학 문제와 데이터를 공개함으로써, 참신하고 혁신적인 해결 방안 도출을 유도한다. 이후 ‘문제해결 부문’에서는 앞서 발굴된 사회‧과학 문제를 대상으로 참가자들이 높은 성능의 인공지능 모델을 개발하게 된다. □ 7월 14일부터 접수를 시작한 ‘문제발굴 부문’에는 데이터 및 인공지능 기반 문제 해결이 필요한 개인과 기관이 참여할 수 있다. 참가자는 문제에 대한 상세 정보와 함께 문제해결과 관련된 데이터를 DataON(국가연구데이터플랫폼) 경진대회 홈페이지를 통해 공개해야 한다. □ DataON은 국내외 연구데이터 정보를 한곳에서 서비스하는 국가 연구데이터 포털로서, 국내외 주요 연구데이터의 공유‧활용을 통해 연구 생산성 향상에 기여하고자 KISTI에서 2020년부터 서비스하고 있다. 현재 DataON은 OpenAIRE(유럽), Harvard Dataverse(미국), ARDC(호주), RCOS(일본), 한국지질자원연구원, 한국표준과학연구원, 극지연구소 등 국내외 유수 연구데이터플랫폼과의 연계를 통해 약 478만 데이터세트를 서비스하고 있다. □ 경진대회에 대한 보다 자세한 정보는 DataON 경진대회 홈페이지(http://dataon.kisti.re.kr/competition)에서 확인할 수 있다. -

082025. 07

No. 870 View. 19909

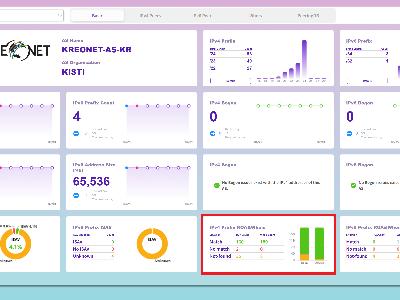

KISTI, 국가과학기술연구망에 국내 최초로 라우팅 인증(RPKI) 전면 도입

KISTI, 국가과학기술연구망에 국내 최초로 라우팅 인증(RPKI) 전면 도입 - 라우팅 정보 위·변조 방지로 연구망 보안 신뢰성 강화 - MANRS 이행, 안전한 네트워크 환경 기반 마련 □ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)은 과학기술·산업계의 연구 데이터 전송을 지원하는 국가과학기술연구망(KREONET)에 국내 최초로 ‘인터넷주소자원 공개키 기반 인증(이하 RPKI, Resource Public Key Infrastructure)’을 전면 도입했다고 밝혔다. □ 이번 도입은 한국인터넷진흥원(KISA)과의 협력을 통해 추진됐다. 양 기관은 국가과학기술연구망의 ‘자율 시스템 번호(ASN, Autonomous System Number)’에 대해 ‘경로 원점 인증서(ROA, Route Origin Authorization)’를 생성하고, 이를 검증할 수 있는 라우팅 인증 체계를 구축했다. 이를 통해 연구망에 연결된 IP 주소가 정당한 출처에서만 광고되도록 하여, 잘못된 경로 설정이나 악의적 경로 탈취로 인한 보안 위협을 차단할 수 있게 됐다. □ RPKI는 인터넷 라우팅 정보의 위·변조를 방지하는 보안 기술이다. 인터넷은 ‘경계 경로 프로토콜(BGP, Border Gateway Protocol)’이라는 규약을 통해 통신 경로를 설정하는데, 이 과정에서 라우팅 정보가 잘못되면 데이터가 엉뚱한 곳으로 전송되거나 통신 장애가 발생할 수 있다. 실제로 2020년 러시아에서는 구글, 아마존 등 주요 글로벌 서비스들이 라우팅 오류로 장애를 겪었으며, 국내에서도 2021년 KT 전국 인터넷 장애, 2022년 카카오 서비스 장애 등 유사한 사례가 발생한 바 있다. 이에 따라 세계 각국은 RPKI를 도입해 보다 안전한 인터넷 환경을 구축하고 있다. □ KISTI의 이번 RPKI 전면 도입은 국제 인터넷 보안 강화를 위한 글로벌 이니셔티브인 MANRS(Mutually Agreed Norms for Routing Security) 이행의 일환이자, 국가과학기술연구망의 지속 가능한 보안 인프라 고도화 전략의 핵심 조치다. 이는 인공지능(AI) 및 고성능컴퓨팅(HPC) 기반의 대용량 데이터 전송 등 고신뢰 네트워크 서비스를 더욱 안전하게 제공하고, 대규모 공동연구와 글로벌 협력을 뒷받침할 수 있는 안정적인 네트워크 환경을 조성하는 데 목적이 있다. KISTI는 향후 실시간 RPKI 검증 기능 강화, 경로 원점 인증서 자동화 시스템 고도화, 다자간 RPKI 상호운용성 검증 등을 통해 국내외 기관과의 안전한 연결을 계속해서 확대해 나갈 계획이다. □ 국가과학기술연구망의 RPKI 적용은 단순한 기술 도입을 넘어, 대한민국이 글로벌 라우팅 보안 체계에 주도적으로 참여하고 있음을 보여주는 상징적인 이정표로 평가된다. 이를 계기로 국내 다양한 네트워크 사업자들이 라우팅 보안의 중요성을 인식하고, 실질적인 대응에 나서길 기대한다. □ KISTI 조부승 과학기술연구망센터장은 “이번 RPKI 도입은 연구망의 보안 수준을 한 단계 끌어올리는 것은 물론, 국내 인터넷 전반의 신뢰 기반을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 민간, 공공, 지자체 네트워크 전반에 RPKI가 확산될 수 있도록 기술적 모범 사례를 꾸준히 만들어가겠다”고 밝혔다. 국가과학기술연구망 라우팅 및 ROA 생성 현황 RPKI 시스템 구성 -

082025. 07

No. 869 View. 20121

KISTI, 미래 모빌리티 신뢰성·안전성 확보 위한 CBM+ 전략 교육 성료

KISTI, 미래 모빌리티 신뢰성·안전성 확보 위한 CBM+ 전략 교육 성료 - 산·학·연 80여 명 참여… 데이터 기반 미래 전략 모색 - UAM-AAV 최신 동향 및 핵심부품 예지정비 전략 공유 □ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)은 7월 7일(월) 대전컨벤션센터(DCC)에서 ‘Next Mobility Readiness’ 교육을 성황리에 개최했다고 밝혔다. □ KISTI는 우주항공청이 주관하고, 충청남도와 서산시가 지원하는 ‘그린 UAM-AAV 핵심부품 시험평가 기반구축’ 사업에 한국자동차연구원(주관기관), 충남테크노파크, 한서대학교와 함께 참여하고 있다. □ KISTI는 동 사업의 일환으로, 미래 교통수단으로 주목받고 있는 UAM-AAV의 동향 및 신뢰성·안전성 확보 전략을 중심으로 한 교육을 2028년까지 매년 2회 정기적으로 개최할 계획이다. □ 이번 교육은 2025년 1회차이며, 산·학·연 관계자 80여 명이 참석해, UAM-AAV의 최신 기술 동향과 CBM+ 기반 예지정비 전략을 중심으로, UAM-AAV의 안전한 도입과 확산을 위한 기술 대응 전략을 함께 모색했다. □ 주요 교육 내용은 ▲UAM-AAV 분야 CBM+ 데이터플랫폼 설계 전략 ▲UAM의 현재와 미래도전 ▲미래 모빌리티의 CBM+ 플랫폼 개발을 위한 PHM 이론 및 연구 ▲국방 분야에서의 CBM+ 적용 사례 및 활용 연구 등이다. □ KISTI는 이번 교육을 통해 미래 모빌리티의 신뢰성·안전성 확보를 위한 CBM+ 데이터 기반 기술 전략의 중요성을 강조했으며, 특히 설계 및 개발 초기 단계부터 신뢰성을 확보하는 접근이 필요하다는 점을 참가자들과 공유했다. □ 과제책임자인 KISTI 김진영 선임은 “미래 모빌리티의 안전성과 신뢰성을 확보하기 위해서는 설계 초기 단계부터 데이터 기반의 예지정비 체계를 적용하는 것이 필수적”이라며, “본 과제를 통해 이러한 기술의 중요성을 널리 알리고, 국내 UAM-AAV 산업의 기반 조성에 기여하겠다”고 밝혔다. □ 2025년 2회차 교육은 오는 11월 초 개최될 예정이며, UAM-AAV 핵심부품의 안전성·신뢰성 확보를 위한 데이터 기반 교육을 중심으로 구성될 예정이다. ☞ 용어설명 • CBM(Condition Based Maintenance): 상태기반정비 • CBM+(Condition Based Maintenance Plus): 기존 CBM 개념에 잔존 유효수명 예측 기술을 더한 개념 • UAM(Urban Air Mobility): 도심항공교통 • AAV(Advanced Air Vehicle): 미래항공기체 • PHM(Prognostics and Health Management): 예지 및 건전성 관리 -

082025. 07

No. 868 View. 20367

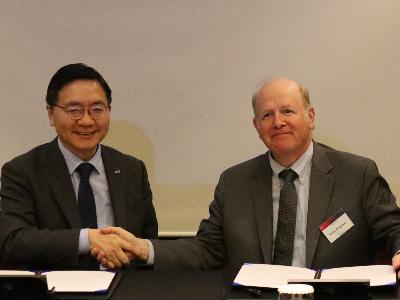

KISTI, ‘양자컴퓨팅 서비스 및 활용체계 구축’ 사업 주관기관으로 선정

KISTI, ‘양자컴퓨팅 서비스 및 활용체계 구축’ 사업 주관기관으로 선정 - 아이온큐의 100큐비트급 양자컴퓨터 ‘Tempo’ 도입 - 양자-슈퍼컴퓨팅 통합 인프라 서비스 구현 □ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)은 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘양자컴퓨팅 서비스 및 활용체계 구축 사업’의 주관기관으로 선정되어, 협약 이후 본격적인 사업 추진에 나선다고 밝혔다. 본 사업은 국가 차원의 양자컴퓨팅 활용 기반을 조성하고, 슈퍼컴퓨터와 양자컴퓨터를 통합한 하이브리드 컴퓨팅 서비스 체계를 구축하기 위한 핵심 국가 R&D 사업이다. □ 이번 사업에는 메가존클라우드가 공동연구기관으로, SDT 주식회사, 숙명여자대학교, 광주과학기술원(GIST), 국립금오공과대학교 등이 위탁연구기관으로 참여하여, 양자컴퓨터 구축에서부터 서비스 플랫폼 개발 및 구축, 양자컴퓨팅-슈퍼컴퓨팅 하이브리드 기술 개발, 사용자 지원 및 확산 등 다양한 영역에서 협업을 전개한다. □ 특히, 세계 최고 수준의 이온 트랩 기반 양자컴퓨터인 아이온큐(IonQ)의 차세대 시스템 ‘Tempo’가 도입되어 KISTI 본원에 설치될 예정이다. 아이온큐의 Tempo는 바륨 기반으로 개선된 첫 이온 트랩 기반 양자컴퓨터로, 긴 결맞음 시간, 높은 충실도, 큐비트 간 올투올(All-to-All) 연결성 등의 특징을 통해 적용 가능한 어플리케이션 확장성이 높은 양자컴퓨팅 시스템이다. KISTI는 지난 4월 16일 아이온큐와 업무협약(MoU)을 체결한 바 있다. □ KISTI는 오랜 기간 쌓아온 국가 슈퍼컴퓨팅 인프라 운영 및 서비스 경험을 바탕으로 안정적인 양자컴퓨팅 인프라를 구축 및 운영할 예정이다. 이를 통해 국내 연구자가 이용할 수 있는 양자컴퓨팅 실증 및 연구 인프라가 마련되고, 2026년 가동 예정인 국가 슈퍼컴퓨터 6호기와 연계한 하이브리드 컴퓨팅 플랫폼을 구현하여 제공하게 된다. □ KISTI는 단순히 양자컴퓨터 구축과 운영에 그치지 않고, 협력기관과 함께 산업에 적용 가능한 양자컴퓨팅 플랫폼 개발과 확산을 추진할 계획이다. 또한, 양자컴퓨팅 교육 프로그램, 실습 기반 해커톤 및 워크숍, 산업 맞춤형 컨설팅 등 다양한 프로그램을 운영하여 산학연이 실제 기술을 접하고 활용할 수 있는 환경을 조성하고, 나아가 양자컴퓨팅 활용 연구 및 산업의 허브로서 중요한 역할을 수행할 예정이다. □ KISTI는 법률에 의한 국가초고성능컴퓨팅센터로서 그간 국가 과학기술 데이터 기반 기술과 인공지능(AI), 고성능컴퓨팅(HPC) 인프라를 활용해 학문 및 산업 분야의 고난도 문제 해결을 지원해 왔으며, 이번 사업을 계기로 양자컴퓨팅 분야에서도 공공 R&D 인프라 서비스 기관으로서의 역할을 더욱 강화해 나갈 계획이다. □ KISTI 이식 원장은 “이번에 도입되는 양자컴퓨터는 양자컴퓨터 단독은 물론이고 슈퍼컴퓨터와 연계하여 하이브리드 컴퓨팅으로도 운용됨으로써, 국내 연구자, 학생, 기업 전문가들이 양자컴퓨팅 환경을 효과적으로 활용할 수 있도록 지원될 것”이라며, “이번 사업을 통해 국가적으로 다양한 양자 플랫폼에 대한 운영과 서비스 및 활용 경험을 축적하고, 나아가 국내 양자컴퓨터 활용 연구와 산업 생태계 발전에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 아이온큐의 'Tempo' KISTI-아이온큐 업무협약 체결(2025. 4. 16.) -

042025. 07

No. 867 View. 23572

KISTI, ‘디지털바이오 혁신을 이끄는 AI 기반 바이오 데이터분석 플랫폼’ 이슈브리프 발간

KISTI, ‘디지털바이오 혁신을 이끄는 AI 기반 바이오 데이터분석 플랫폼’ 이슈브리프 발간 □ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)은 AI 기반 바이오 데이터분석 플랫폼의 중요성과 발전 방향을 주제로 한 KISTI 이슈브리프 제83호를 발간했다고 밝혔다. □ 바이오 분야는 인공지능(AI), 데이터 등 디지털 기술과의 융합을 통해 연구개발의 불확실성, 오랜 연구기간, 고비용이라는 기존 한계를 극복하며, 전 세계적으로 연구 및 산업의 생산성을 크게 높이고 있다. 이러한 흐름 속에서 바이오는 다양한 산업에 파급력을 지닌 핵심 기술 분야로 부상하고 있다. □ KISTI는 국가 차원의 바이오 연구 활성화를 위해 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC) 기반의 디지털 바이오 전략을 수립하고, 현재 ▲국가 통합 바이오 빅데이터 구축 ▲국가 바이오 데이터 스테이션(K-BDS) ▲통합 바이오 데이터분석‧활용 시너지 플랫폼 개발 ▲AI 기반 질환 데이터분석 개방형 플랫폼 구축 등 다양한 디지털바이오 사업에 참여하고 있다. □ 이번 이슈브리프에서는 KISTI가 구축 중인 ‘AI 기반 질환 데이터분석 개방형 플랫폼’을 소개한다. 이 플랫폼은 바이오 데이터와 AI 모델을 기반으로, 질병 예측, 진단, 치료제 개발 등 다양한 기술 개발을 위해 국내외 기관, 연구소, 병원, 개인 연구자들 간 공동연구가 가능한 통합 연구 환경을 제공한다. □ 본 플랫폼은 대사질환, 난치암, 치매, 천연물 신약 등 주요 바이오 데이터를 중심으로 특화된 AI 모델 개발과 맞춤형 분석 기능을 제공한다. 특히, 사전 학습된 AI 모델을 사용자에게 제공하고 클라우드 환경에서 누구나 손쉽게 고성능 연산 자원을 활용할 수 있도록 설계되어, 효율적인 데이터분석이 가능하다. 또한 연구자가 언제든지 접속해 활용할 수 있는 학습 데이터와 AI 모델 저장소를 갖추고 있어, AI 모델 개발의 생산성과 접근성을 높였다. □ 이를 통해 최적의 분석기술을 개발하고 새로운 연구 및 사업 영역을 발굴할 수 있으며, 희귀‧난치 질환과 같은 난제 해결에도 기여할 수 있다. 다만, 플랫폼의 범용적 활용을 위해서는 연구자 유인을 위한 제도적 장치 마련과 이해관계자 간 협업을 지원하는 도구 개발 등 지속 가능한 연구 환경 조성이 필요하다. 아울러, 연구 결과물과 원시데이터 보호를 위한 가이드라인 수립과 함께 플랫폼 구축 이후에도 바이오 데이터의 체계적 관리, 시스템 안정성 확보, 연구 성과 확산을 위한 정부의 지속적인 관심과 지원이 요구된다. □ KISTI 이식 원장은 “AI 기반 바이오 데이터분석 플랫폼은 누구나 AI 분석기술을 손쉽게 활용할 수 있는 개방형 연구 환경을 제공함으로써, 디지털 바이오 연구의 패러다임 전환을 이끄는 핵심 인프라가 될 것”이라며, “앞으로도 KISTI는 바이오 데이터와 AI 기술이 융합된 새로운 연구 생태계를 조성해 바이오 선도 국가로의 도약을 적극 지원하겠다”고 밝혔다. ☞ 이슈브리프 바로가기: https://www.kisti.re.kr/post/issuebrief/6717 -

302025. 06

No. 866 View. 26096 KISTI, 인구문제 인식개선 릴레이 캠페인 동참 □ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)은 보건복지부와 한국보건복지인재원이 실시하는 「인구문제 인식개선 릴레이 캠페인」에 동참하며, 저출생과 고령화 문제 해결에 기여하기 위한 연구기관으로서의 책무를 성실히 이행해 나가겠다고 밝혔다. □ 이번 캠페인은 “아이는 행복하고, 청년은 희망을 키우며, 노인은 보람있는 대한민국이 되도록 함께하자”는 표어 아래, 정부 부처와 공공기관이 릴레이 방식으로 참여해 인구문제에 대한 사회적 관심을 확산하고자 마련된 것이다. □ KISTI는 이번 캠페인 참여와 함께, 인구문제 해결을 위한 기관의 대표 사례로 임산부 이동지원 서비스 ‘무브메이트’를 소개했다. 무브메이트는 KISTI의 마이데이터 플랫폼을 기반으로 대전광역시와 협력하여 구축되었으며, 개인 건강정보와 교통수요를 안전하게 연계함으로써 출산과 육아 과정에서의 이동 부담을 줄이고, 양육 친화적인 환경을 조성하는 데 기여하고 있다. □ 또한 KISTI는 내부 구성원의 일·가정 양립을 위한 임신·육아 지원 제도도 체계적으로 운영하고 있다. 출산휴가와 육아휴직은 물론, 임신기 근로시간 단축, 모성보호시간, 육아시간, 가족돌봄휴가 등 다양한 제도를 마련하고 있으며, 이러한 제도가 실효성 있게 활용될 수 있도록 동료 간 배려와 상호 존중을 바탕으로 한 조직문화도 함께 만들어가고 있다. □ KISTI 이식 원장은 “국민 삶의 질을 높이는 방향으로 연구 성과를 사회에 환원하는 것이 우리의 역할”이라며, “앞으로도 과학기술을 기반으로 인구문제 해결에 실질적으로 기여할 수 있는 서비스를 꾸준히 개발하고, 포용적이고 지속가능한 연구 환경 조성에도 힘쓰겠다”고 밝혔다. □ 정보통신기획평가원 홍진배 원장의 지명을 받은 이식 원장은 릴레이 캠페인의 다음 주자로 한국핵융합에너지연구원 오영국 원장을 추천했다.

-

202025. 06

No. 865 View. 40146 KISTI 누리온, IBS 라온을 만나다 - 라온 실험 정밀 예측으로 핵물리 국제 무대 주목 □ 한국과학기술정보연구원(원장 이식, 이하 KISTI)의 국가슈퍼컴퓨터 5호기 ‘누리온(NURION)’이 기초과학연구원(이하 IBS) 중이온가속기연구소가 구축한 중이온가속기 ‘라온(RAON, Rare isotope Accelerator complex for ON-line experiments)’ 실험의 정밀 예측을 지원하며, 세계 핵물리학계의 주목을 받고 있다. □ 대전 유성구 신동지구에 위치한 라온은 중이온*을 가속해 표적에 충돌시켜 새로운 희귀동위원소**를 생성하는 장치로, 2024년 7월부터 본격 가동을 시작했다. 이에 발맞춰 IBS 희귀 핵 연구단 김영만 박사 그룹과 KISTI 첨단과학컴퓨팅센터 조기현 박사 그룹이 공동 연구팀을 꾸려, 누리온을 활용한 거대규모 전산 모사를 통해 라온에서 계획된 실험의 타당성을 검증하고, 라온의 주요 미래 실험 주제를 제안하는 연구를 수행했다. *중이온: 수소, 헬륨보다 무거운 지구상 모든 원소의 이온을 말한다. **희귀동위원소: 양성자의 수는 같지만 중성자의 수가 달라 질량이 다른 동위원소 중 수명이 짧고 매우 희귀하여 자연에는 거의 존재하지 않는 동위원소이다. □ 이번 연구는 KISTI의 2024년도 2차 R&D 혁신지원 프로그램 중 거대연구 분야 지원과제로 선정되어, 2024년 5월 1일부터 6월 30일까지 2개월간 누리온 1,500노드를 전용으로 할당받아 수행되었다. □ 라온은 우주 탄생 초기 비밀 규명, 우주 원소의 기원 추적, 별의 진화 규명, 핵의 구조 및 핵력의 본질 이해 등을 주요 과학적 목표로 삼고 있다. 그러나 기술적·경제적 제약으로 빔타임이 한정되어 있어 실험 전 정밀한 시뮬레이션을 통한 타당성 검증과 독창적인 주제 제안이 매우 중요하다. □ 원자핵은 수십~수백 개의 핵자(양성자·중성자)가 복잡하게 상호작용하는 유한한 양자 다체 시스템이다. 이를 양자역학적으로 정확히 모델링하려면 원자핵의 파동 함수와 핵자 간 상호작용을 동시에 고려하는 고차원 계산이 필요하며, 그 연산량은 기하급수적으로 증가한다. 이른바 ‘양자 다체 문제(Many-body problem)’로 알려진 이 문제는 슈퍼컴퓨터를 이용한 고성능 병렬 연산 없이는 해결이 불가능하다. □ 이번 연구에서 누리온은 미시적·선험적 핵이론에 기반해 희귀 핵종의 구조와 성질을 정밀하게 계산하는 데 활용되었으며, 특히 나트륨-21(21Na)의 핵 구조 예측에 성공했다. IBS는 시뮬레이션 결과를 바탕으로 2024년 12월 라온의 CLaSsy(Collinear Laser Spectros) 장치에서 실제 실험을 수행했으며, 후속 실험도 계획 중이다. □ IBS 희귀 핵 연구단 김영만 박사는 “이번 연구는 라온 가동 초기 단계에서 누리온과의 시너지를 통해 실험의 예측정확도를 높이고 비용과 시간을 절감할 수 있었던 선도적 사례”라며, “앞으로는 실험 설계 단계부터 슈퍼컴퓨터 계산 결과를 반영함으로써 실험의 불확실성을 획기적으로 줄일 수 있을 것”이라고 밝혔다. □ KISTI 이식 원장은 “KISTI는 세계 수준의 AI 및 HPC 인프라를 바탕으로, 중이온가속기를 비롯한 국가 대형 장비 기반의 계산과학 연구를 적극 지원해 나가겠다”며, “대체 불가능한 연구 인프라 제공 기관으로서 국가 과학기술 혁신에 핵심적인 역할을 수행하겠다”고 강조했다. □ 한편, 이번 연구에 따른 실험 결과는 지난 5월 27일 대전컨벤션센터에서 개최된 ‘INPC(International Nuclear Physics Conference)*** 2025’에서 “Nuclear Charge Radius Measurement for Neutron-deficient Na Isotopes”라는 제목으로 발표되었다. ***INPC: 전 세계 50여 개국 800여 명의 핵물리 전문가들이 참여하는 세계 최고 권위의 핵물리학 학술대회로, 제29회인 2025년 대회가 한국에서 열렸다. 중이온가속기 개요도 핵반응 라온 전경 라온 입사기 CLaSsy 레이저 CLaSsy 빔라인

본 저작물은 “공공누리 제4유형(출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지)” 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.

- 담당부서대외협력실

- 담당자박준수

- 연락처042-869-0864

Delete Article!

Delete Article!